为进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,引导和帮助当代大学生在社会实践中受教育、强信念、作贡献,争做有理想、勇担当、能吃苦、爱奉献的新时代大学生。马克思主义学院李少青老师带领由7名学生组成的“追逐红色脚步 传承红色基因”革命遗址讲解暑期社会实践团队于7月6日—9日赴铜川、延安等地开展社会实践活动。

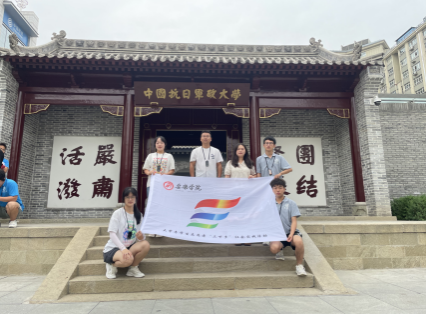

此次团队暑期“三下乡”社会实践活动历时四天,先后在陕甘边革命根据地照金纪念馆、梁家河、延安革命纪念馆、杨家岭革命旧址、枣园革命旧址、南泥湾、宝塔山、抗日军政大学等革命遗址参观学习。团队成员完成了参观旧址、访谈交流、志愿讲解、劳动体验、学习腰鼓的活动内容,活动形式丰富多彩,使得此次“三下乡”社会实践活动既有浓厚的理论教学,又有深刻的实践教学。

在参观延安革命旧址的过程中,团队成员聆听了专业讲解员对各革命旧址的细致讲解,深入学习了解每一个历史事件及产生的重大意义。延安革命旧址凝结了延安精神,是传承延安精神的重要载体。在参观中,团队成员感悟到作为中国共产党精神谱系的重要组成部分,延安精神对取得革命的胜利起到了巨大作用,懂得了延安精神的深刻内涵,认识到在实现中华民族伟大复兴的征程中依然需要延安精神的激励和指引。

“三下乡”团队充分利用延安丰富的红色资源进行实践体验。在习近平总书记曾插队的梁家河,团队成员采访了当年开着拖拉机送总书记回北京上大学的大爷,真实回顾了当年习近平总书记在梁家河插队时带领乡亲们一起打井、修淤地坝、修梯田和沼气池的种种经历,对总书记的知青岁月有了更加生动的了解。在杨家岭革命旧址的中央大礼堂,即1945年中共七大召开的现场,团队成员洪诗媚为参观游客和其他成员上了一堂生动的关于党的七大的微党课,党课内容丰富,获得了广泛认可。在枣园革命旧址的五大书记铜像前,刘美晨同学志愿讲解了五大书记的来由、五位书记的个人简介以及铜像建造的时间等,吸引了许多参观游客的围观和倾听。

在大生产运动的主阵地南泥湾,“三下乡”团队体验了南泥湾的农耕文化,拿起锄头下地除草、挖地,大家兴致勃勃,感受到当年八路军三五九旅在南泥湾开荒的真实情境,体会到南泥湾是怎样从当年的烂泥湾变成了陕北好江南的艰辛历程,接受了一次深刻的劳动教育。体验完农耕文化后,团队成员又来到党徽广场学习和体验安塞腰鼓。随后,团队成员对老师(安塞腰鼓的传承人)进行了采访,深入了解到了安塞腰鼓的形成、发展和传承的历史。安塞腰鼓已有两千年的历史,作为中华文化的重要象征,安塞腰鼓体现了中华文化的源远流长和博大精深,更能使我们有勇气和底气坚定文化自信。

此次“三下乡”团队赴延安开展的社会实践活动是一次意义深远的教育活动。它不仅让同学们深化了对党的认识和理解,增强了社会责任感和使命感,还提升了综合素质和能力,激发了爱国热情和奋斗精神。相信在未来的学习和工作中,他们将继续发扬延安精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的青春力量。

(撰稿/李少青 审核/王晓霞 发布/刘涛)